Aprovecha el descuento por inscripción anticipada

25% de descuento en el pago de tu inscripción y primera colegiatura de tu diplomado. Válido hasta el 30 de abril. ¡Usa el cupón junioamapsi en tu carrito de compra!

Diplomados en Psicología

Cursos

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Noticias

Psicología. Teoría de la Praxis. Tomo II. Transformación Educativa

Descarga el libro A pesar de los avances tecnológicos, tanto la Vida social como la educación están en decadencia. El paradigma occidental ha producido esa creciente polaridad que hace alarde del dominio depredador de la “naturaleza”. Sin embargo, los países con mayor…

Alternativas en Psicología 51. Agosto 2023 — Enero 2024

Descarga el número completo en pdf Contenido Editorial Dra. Laura Palomino Garibay Directora General de la Revista Alternativas en Psicología A importância do brincar na prática psicológica no Brasil: algumas análises Laura Christofoletti da Silva Gabriel,…

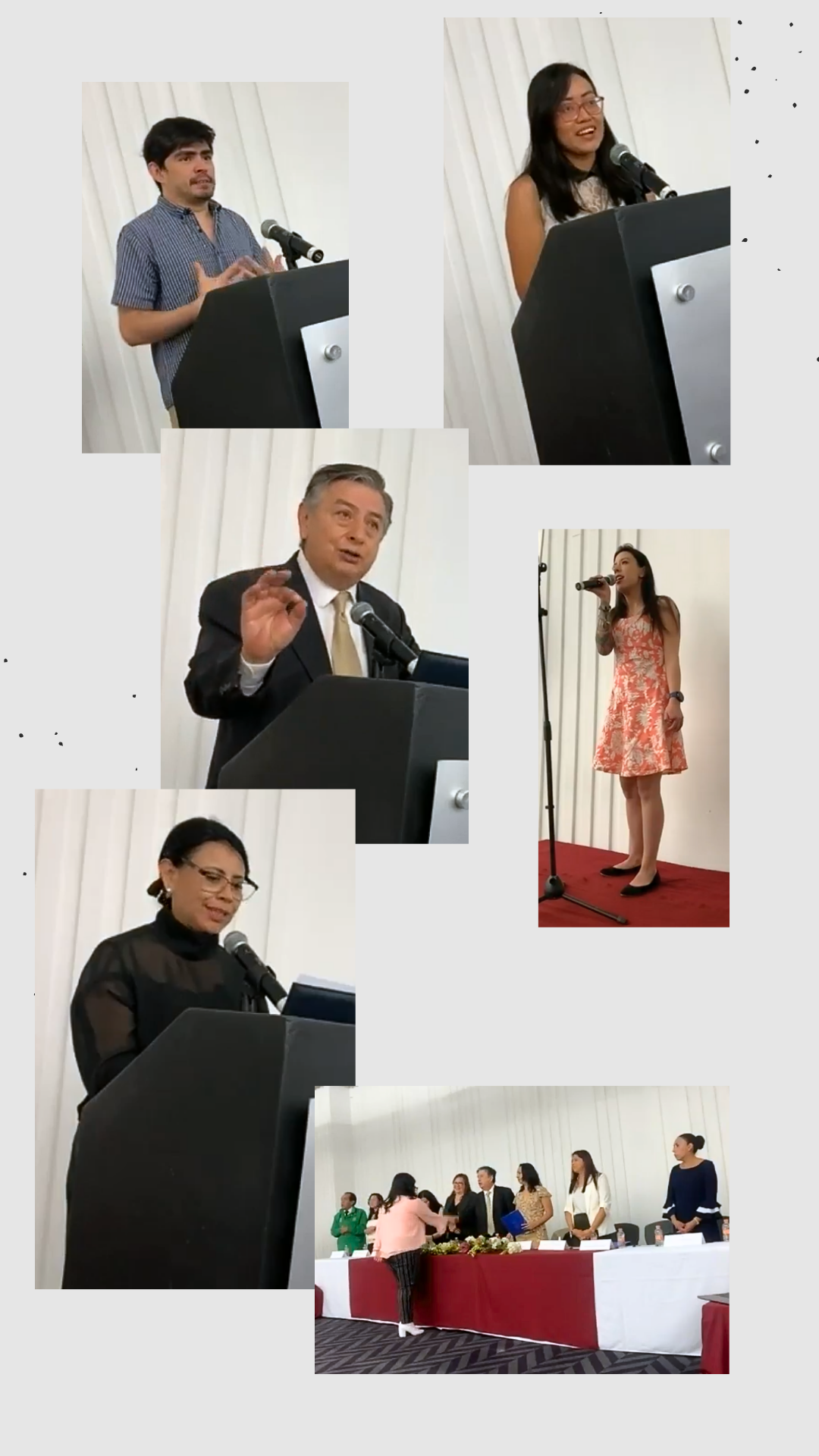

Ceremonia de clausura Diplomados AMAPSI febrero 2024

Haz click en la imagen para ver el video de la ceremonia

Realidades interculturales. Voces y cuerpos en la escuela III

Contenido Introducción Fabiola Hernández Aguirre VOCES Y CUERPOS NORMALISTAS Voces de estudiantes normalistas que resisten el proyecto del hombre blanco Fabián Martínez HernándezFabiola Hernández AguirreImelda Álvarez García ¡Cargamos una bandeja pesada y vacía,…

¿Cómo llegar?

Estamos en Calle Instituto de Higiene No. 56, Col. Popotla, Delegación Miguel Hidalgo. Estamos a un costado del Árbol de la Noche Victoriosa, a una cuadra del Metro Cuitláhuac.

Orgullosamente

Calidad profesional en Psicología

AMAPSI es una organización de psicólogos autogestiva, plural y comprometida socialmente, dedicada a proponer, aplicar y desarrollar alternativas psicológicas científicas, profesionales y académicas para mejorar la vida de personas, familias, instituciones, organizaciones, empresas, comunidades y pueblos.

AMAPSI aspira a ser un referente fundamental de la psicología, de la ciencia y de la educación caracterizada por la originalidad de sus propuestas científicas y reconocida por la calidad de su enseñanza y servicios profesionales.

Descubre las experiencias de quienes han transformado su vida profesional a través de la oferta educativa de AMAPSI.

Descubre las experiencias de quienes han transformado su vida profesional a través de la oferta educativa de AMAPSI. Descubre las experiencias de quienes han transformado su vida profesional a través de la oferta educativa de AMAPSI.

Descubre las experiencias de quienes han transformado su vida profesional a través de la oferta educativa de AMAPSI.

Revista Alternativas en Psicología

Revista Alternativas en Psicología